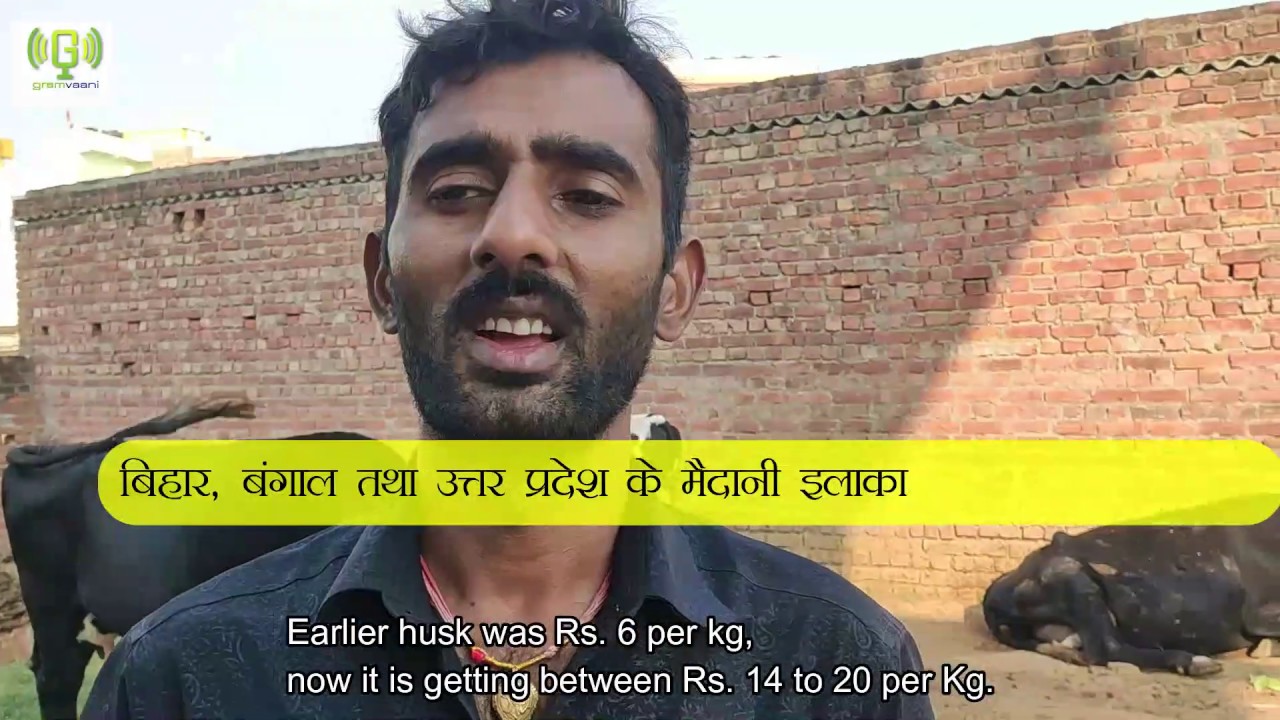

When India was in lockdown in Mar-May 2020, livestock farmers struggled to feed their animals. A ground report with the famers’ experiences.

Myth-busting and relief support for COVID-19

Over 100k people in rural India accessed verified info on #coronavirus and received support on relief measures through Mobile Vaani, as part of the Verified...

#GVtech4change: SnapVaxx to improve coverage and follow-up of immunization

Despite the efforts of frontline health workers and programmes by governments to boost immunization of children, there are several issues that make this difficult. Read...

Para Teachers Mobilize State wide strike using Jharkhand Mobile Vaani

During the months of July to October 2012, Jharkhand Mobile Vaani was used extensively by Para-teachers to self-organize and use the platform to convey their...

Building SOPs for Grievance Redressal to Reduce Exclusions in Access to Social Protection Schemes

We are excited to announce that Gram Vaani, in collaboration with Dvara Research, University of Montreal, and Tika Vaani has been selected for the

भारत के गांवों में कैसे सफल होगी ऑनलाइन शिक्षा

लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही देश के लगभग 32 करोड़ छात्र-छात्राओं को स्कूल-कॉलेज जाने से रोक दिया गया था. सरकार ने ऐलान किया था...

एक छात्रा की पहल से मिला 40 गरीब परिवारों को मनरेगा में काम, पंचायत में लगने लगा नियमित रोज़गार दिवस

कोरोना महामारी और लॉक डाउन से आई आर्थिक मंदी ने लाखों कामगारों को घर वापस लौटने के लिए मजबूर किया, कुछ खुश किसमत मजदूरों को...

Hunger in ‘Fit India’

India reached a new low in the Global Hunger Index rankings since it began in 2000. The country ranked 102 (out of 117 qualifying countries),...

Shram ka Samman: Why do people migrate? ‘If not farming or daily wage labour, what can we do?’

Not working on farms or going into daily wage labour leaves rural Indians with few options to earn a livelihood.